美丽的珊瑚群。

深圳侨报记者 伍思晗 文/图

深圳,地处南海之滨,美丽的珊瑚礁近在咫尺、触手可及,市民的一举一动都影响着这一古老而又神秘的生态系统。“只要珊瑚死掉,海洋也注定消亡。”法国著名海洋学家雅克·依夫·古斯的名言时刻警示着人类。

2018年是第三个国际珊瑚礁年。近日,由深圳博物馆与香港康乐及文化事务署合作举办的“香港博物馆节2018”深圳博物馆分场系列活动“海洋宫殿——珊瑚礁科普展”在深圳博物馆历史民俗馆(市民中心A区)举行。该科普展集趣味、知识为一体,目的为提升公众海洋环保意识,建设生态文明,共创美好家园。

该科普展将深海中的珊瑚礁搬到了陆地,共展出100多件海洋生物标本,包括40余种珊瑚礁及深圳博物馆收藏的首只海洋哺乳类动物标本江豚。本次展览借助生态水族箱、大型珊瑚虫立体模型、海洋影视资料等向观众全面系统地介绍海洋生态系统,提升公众海洋环保意识。此外,在展览期间将邀请珊瑚礁保护区、著名大学和研究院所的专家学者举办多场珊瑚礁主题科普讲座、室内海洋大课堂和野外海洋科普考察活动。该展览将持续展出至8月26日,方便青少年学生暑假期间来馆参观。

全球寿命最长的生物族群

黑角珊瑚属数量稀少的深海珊瑚,生长速度慢,周期长,群体的形态大致有树形和鞭形两种。具有黑色的骨骼,而珊瑚虫则是白色透明的,分布在骨骼表面,树形的角珊瑚形态像松树,因此又被称为海松。科学家曾于2009年发现了寿命约有4265岁的深海黑角珊瑚,被认为是当时全球寿命最长的生物。

首只海洋哺乳类动物标本江豚

江豚本是生活于大海的水生哺乳类动物,因其吻部短而圆,很像微笑的弧线,被称为“微笑天使”。深圳海域时常发现三五成群的活跃群体,常在水中上游下窜、翻滚、跳跃。大鹏新区经济服务局于去年3月18日在大鹏海域发现此江豚尸体(图右)并捐赠给深圳博物馆。经专家解剖研究后,认为是出生约3个月的小宝宝。深圳博物馆制作此江豚标本时,特地保留其伤口和致死的“罪魁祸首”——渔网,借此警示公众保护海洋环境。

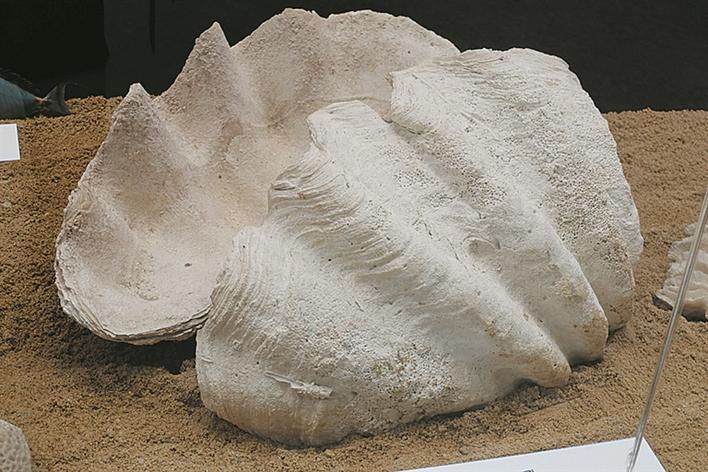

最大的海产双壳类物种

展览将素有“贝类之王”美誉的砗磲带到了现场。如果有人觉得贝壳太小,那一定没见过砗磲。砗磲是海洋中最大的双壳贝壳,最大体长可达1米以上,重量达300千克以上。它们不仅体型巨大,力量也惊人,两扇贝壳闭合甚至可以将铁链折断。其外表不漂亮,但张开贝壳时体内色彩艳丽,外套膜极为绚丽多彩,不仅有孔雀蓝、粉红、翠绿、棕红等鲜艳颜色,还常有各式花纹。

编后语

让美丽海洋生物健康生长

海洋世界是美丽而神秘的,有各种鱼虾贝,还有安静而妖娆的珊瑚。每一次去水族馆,小编都要瞪大了眼睛看好久——那真是一个极美的世界,让人心动不已。

比如本版大图,其中有炮仗花海葵、宝石花珊瑚以及圆帽珊瑚。它们不仅生在海洋世界中,也可以存在市民家中的海水缸里(市面出售的这些软体珊瑚基本上都来自于印尼,得到了海关认可,属于合法流通、贩卖)。

“下海”是养珊瑚的行话,不养了则叫“上岸”。打造一个海水缸并不是容易的事,裸缸100升以上,需要准备好灯光、蛋白质分离器、造浪泵、底滤、制冷和制热设备,然后搅拌海盐,并添加微量元素,制作比重合适的海水;活石爆藻一个月,形成小型生态系统;放入健康的鱼虾贝和软体珊瑚、海葵、管虫、五爪贝等,便可以欣赏安静又曼妙的微型海底世界了。

经历近三年的操劳,看到软体珊瑚从一颗分裂为两颗,继而又继续分裂……小编有过极致的快乐,每天不论多晚下班都守着海水缸看上好一会。可是,微型生态系统非常容易被破坏,气温骤变、水体污染等问题出现,稍不留神,缸中的生物便会消失大半或全部消失。

培养微型生态系统尚且如此艰难,可见屡遭破坏的海洋生态系统多么不易。如今,早已“上岸”的小编希望更多人能多了解海洋生态系统,了解美丽的海洋生物,用心去呵护它们,减少甚至杜绝伤害,让它们在美丽的海洋中自由而健康地生长。(欧阳)