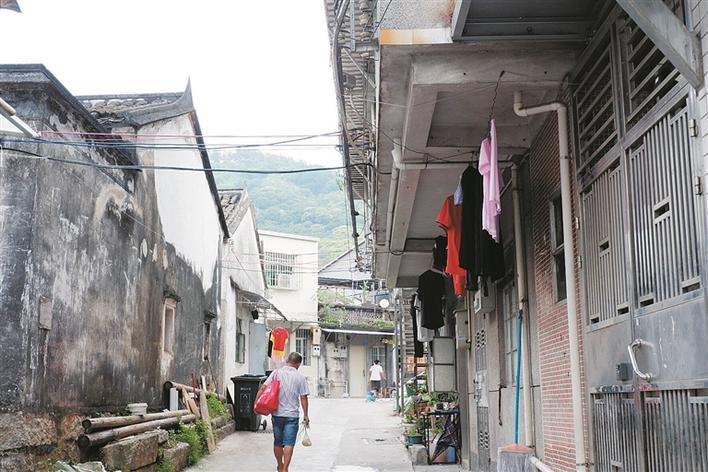

麻磡内小道充满生活气息。

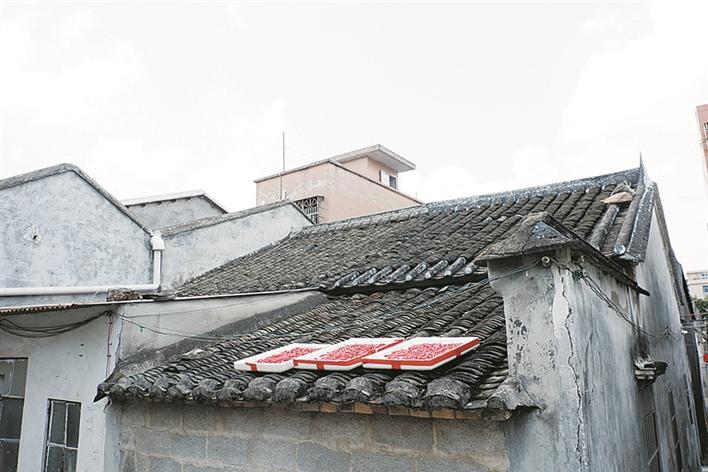

黛瓦上晒着红辣椒。

依稀可辨的天主堂。

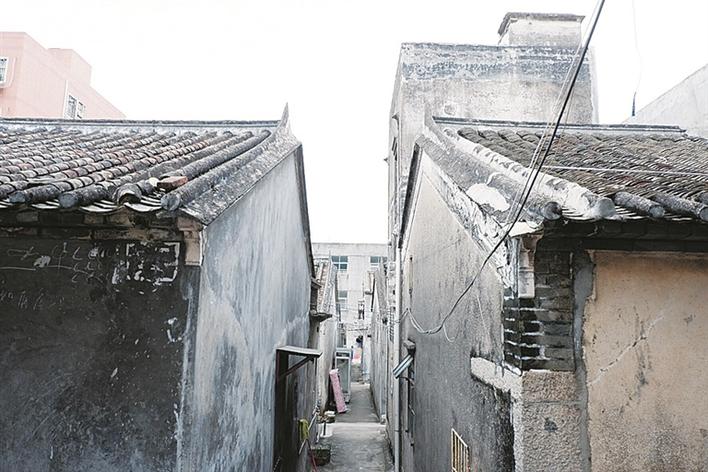

迷宫般的小巷。

深圳侨报记者 伍思晗 文/图

日前,记者独自寻找传说中的“麻磡古村”(即麻磡社区)。这一路,比想象的要久一些,公交车一路向南山区西丽街道的东北端行驶,斑驳的树影随着车身流动。看到一座凉亭前写有“麻磡村”字样的石碑,记者心想:终于到了。走进社区并没有想象中悠远古朴的场景,取而代之的是一座座刻板的厂房守卫两侧。

见证360余年风雨 古村依然鲜活美好

沿着浅浅的树阴步履向前,一栋栋贴着瓷砖的“农民房”渐渐现出身影,房檐下叫卖的小商贩、烟火热闹的小食店、穿梭期间的市民……一切与普通城中村相比并无二致。

“喏,向右前方走200米就是古村了。”几番打听,总算寻到了目的地。麻磡社区虽有深圳十大客家古村落之一的美称,但比起同样名声在外的大鹏所城、罗瑞合鹤湖新居,它不够气派,过于静谧、平常。即使是经历了360多年的光阴,并未借此倚老卖老,拒人于千里。长巷中雀跃的孩童、夕阳下提菜归家的老伯抑或是夹道里滴答不停的衣物,麻磡历经三个世纪依然鲜活。

麻磡社区内,70多间古民居坐东北朝西南,傍羊台山而立。麻石、青砖筑造的古屋在春秋的更替中日渐斑驳,岁月的皱纹爬上麻点花斑的外墙。可古屋却倔强地不服老,听,屋内的锅勺声仍颠闹不停,那是它年轻的心在“砰砰”律动。门楣和侧面山墙上的装饰久经日晒雨淋,已看不出原来的形状,只能依稀辨出些许精美的图案。顺沿小道往里走,本以为误入了“死胡同”,却不曾想左右一望竟“柳暗花明”又生出了好几条小道,宛如经历了一场迷宫游戏。“当你老了,眼眉低垂 灯火昏黄不定……”窄巷中飘来暗哑的歌声,抬头望见赤红的辣椒码晒在黛瓦上,古居因光阴流逝而黯淡,而从未止步的生活却帮它找回了久失的颜色。

碉楼诉说当年激战 老瓦房群将获新生

坐着木桩矮凳,在老树下乘凉的本地居民看到背着相机前寻古村的外来客早已见怪不怪了,反倒将故事娓娓道来:“张姓是立村之姓,源于山西,辗转河北清河,后南迁至福建上杭,再到广东河源。明末,麻磡十二始祖张统公带族人从河源迁居白芒。清初,陈姓太婆带着三个儿子从白芒迁居于此。”

矗立在西、北方向的4座完好的碉楼是麻磡标志性建筑之一。1926年前后,麻磡周边土匪活动猖獗,村民深受其扰,从南洋回来的华侨张志荣,拿出多年积蓄修建了高约30米共4层的村西57号碉楼。后来又先后建了其他3座,一座位于村西72号,一座在村北88-1号,另一座与天主教堂遗址毗邻。曾经御敌的射击孔,如今却被雀鸟当成安居乐业的归巢。只有碉楼表面残留着深浅不一的弹痕,仿佛低低叙说着当年的激战。

若说麻磡最稀奇的建筑非天主教堂莫属,如此一座西式的建筑按说在当地是颇为显眼的,但问起不少居民,他们只摇头摆手说不知道。走到北面的碉楼,再次询问,一位妇人听了笑颜逐开,放下手中正在清洗的叶子菜,手向左一指,赶忙说:“这就是天主教堂了。”眼前的这座教堂早已坍塌,红色墨漆画个十字架写上“天主教”才让人细看辨认下隐隐信服它曾经的身份。在充沛的阳光雨水的滋润下,残壁断瓦内一棵棵生机盎然的龙眼树、芒果树攀援而上,为荒屋添了抹绿色。

离开之时,回眸望见排排叠瓦勾勒的古村,想起朱生豪送给宋清如的情诗“不要愁老之将至,你老了一定很可爱”。

据了解,目前麻磡社区已向深圳市、区两级文物管理部门提出申请,把古民居“晋升”为文物保护单位。据悉,南山区将投入政府投资和社会投资共计675亿元,推动北部片区的发展,麻砌的老瓦房群将趁势迎来改造机遇。