一家三口畅游福田记忆公园。

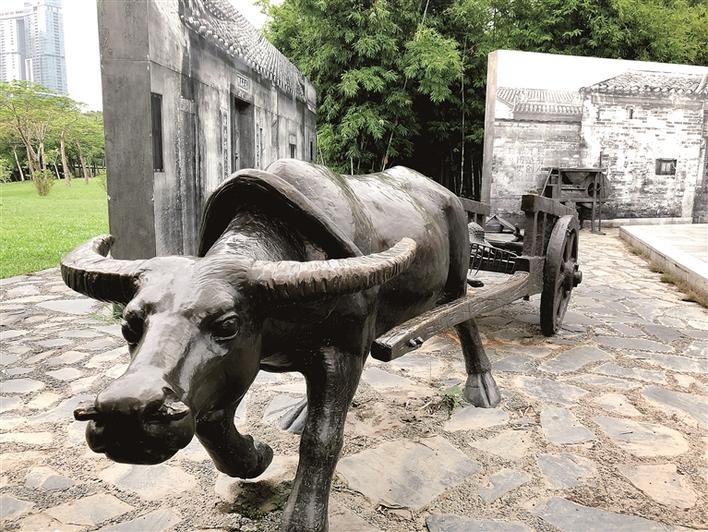

拓荒牛

打谷机

磨盘

阡陌交通

鱼篓草帽等农用品

老宅

晒咸鱼

肥仔烧烤

老物件里的深圳情怀

深圳侨报记者 伍思晗 文/图

改革开放40周年,38岁的深圳也从边陲之地成长为充满魅力的大都市,耕山耘海的土地原貌渐渐被高楼广厦赋予新的生命力。然而,在深圳原居民的记忆一隅是否还留存着市井小道的印记?新深圳人又该从哪寻找城市最初的乡土文脉?如今,福田记忆公园以黑白“记忆”重温那段远去的岁月。

在深圳众多公园里,福田记忆公园算是冷门中的小众选手,即使是走在人潮涌动的笋岗西路,往往也会与它擦身而过。走过笔架山天桥,踏上笋岗路的石板小道,从公园东北角的主入口进去,“今辟此一园,集历代风物,恪深情纪念述事继志耀前光,泽远世昌载后福”铭牌将公园的故事娓娓道来。

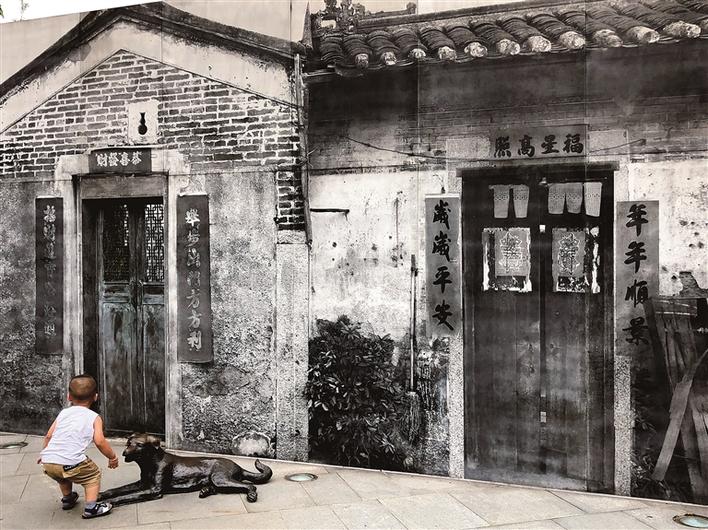

沿着半月形的毛石地穿过影影绰绰的竹海、乔木林,便拨开云雾见到了记忆公园的真貌。步入公园,就犹如步入了城中村的人文脉络之中,公园依地势分为了记忆广场和信息阡陌两个主题,一条约200米长的景观廊桥将东西两区自然连接。记忆广场按视角延伸设置了三组景观雕塑群,既有西南向以城市带为背景的当代村落景墙雕塑群,又有北向以笔架山为背景的传统村落景墙雕塑群,仿佛如一张旧碟片,将深圳村落发展的演变史帧帧定格。黑白灰色调呈现出的画面立体感十足,乌青黛白的背景在墙头柳树的映衬下显得雅致怡然。远处,天际线边栋栋现代化高楼拔地而起,一古一新、一墨一彩、一静一动的两个世界框于一方天地,碰撞出颇具戏剧性的深圳风韵。

这里有干农活必备的草帽、鱼篓、木桶、三五成群的家禽以及象征深圳拓荒精神的拓荒牛。不管是古旧的磨盘还是晾晒门前的咸鱼,从“春风得意年年好,锦绣前程步步高”这一对联便能看到深圳人美好的期许。

时代烙印展现深圳风貌

“下沙村五坊61号”“潮味客家汤粉王”“烧腊店”“五金杂货经销店”……这些曾经名噪一时的店铺又一次出现在观者眼前。昔日最吸引眼球的“奢侈品”自动洗衣机,送餐代步的26寸旧版自行车,时代的烙印一一呈现。黑白的背景墙画中,那些市井的叫卖声、美食氤氲的热乎气、人们拉家常的身影仍依稀可辨。春节时分,各家商铺纷纷收市,在卷帘门上贴上休工返乡的温情告示,“有钱没钱回家过年”的戏谑标语是打工仔归家的渴望。走进仿若3D的立体情景中,昔日深圳的种种风貌在此重映,老深圳人的记忆碎片拼凑出特区的历史回眸。

广场中心的下沉区域,一口石井架于其中,石井上方一株垂叶榕守护相伴,清风徐徐划过,嫩黄的叶子随之飘零。木质景观栈道串联起了坡顶草地树林之中的信息阡陌,风俗民情、传统菜谱、节日活动等关于福田村落历史与城市化进程的信息碎片以文字形式被嵌入阡陌表面,好似蜿蜒的田间小路。回到入口处,一面“福田国际友谊墙”,记录了多个参与深圳建设的优秀外籍人士。

开放式的福田记忆公园虽未设大门,但有了绿林庇护,犹如世外桃源般宁静。兰花楹、含羞草、芭蕉孤芳自赏,在此生生不息。记忆公园试图通过原居民的视角,留下“社会进程”的印记,在唤醒老深圳人集体记忆的同时,也为新深圳人提供了一瞥历史的珍贵场所。

交通小贴士

附近公交站:笔架山公园站(笔架山公园南门马路正对面)、中心公园站

附近地铁站:黄木岗(C口)、莲花村