参展作品《隐匿的记忆》。

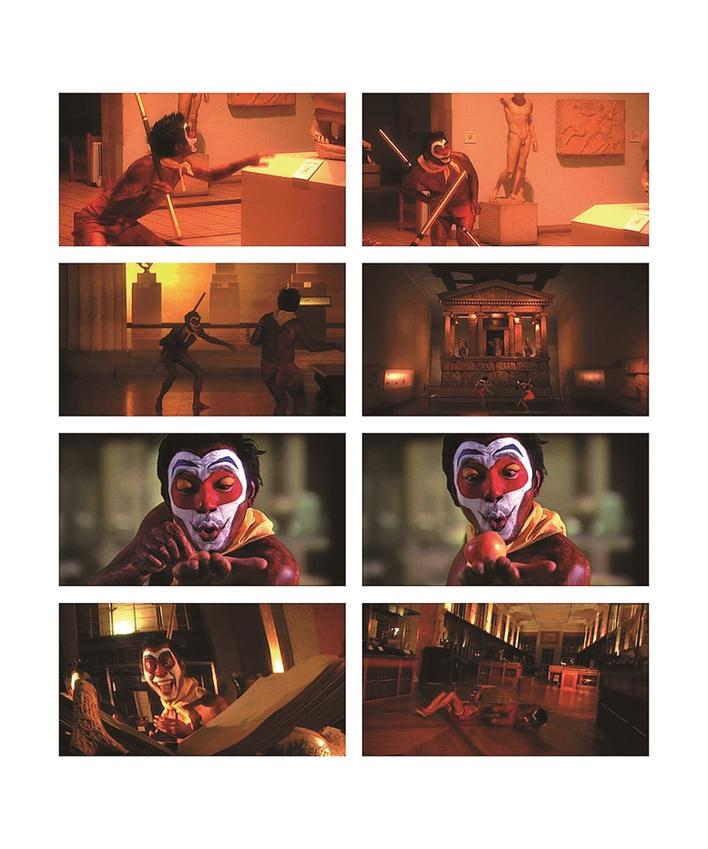

蔡元《孙悟空大闹天宫》影视作品。

现场采访。

来自英国华人艺术家的装置艺术。

深圳侨报记者 李恩

通讯员 骆思颖 文/图

“身份认知与文化归属”、“过程、经历与艺术思考” 、“族裔身份与文化记忆”、“‘海外中国’与‘本土中国’的连接与错位”、“多元文化与少数族裔文化权利”……从单一文化认同到多元文化认同,从文化心理到文化取向的双重性表述,从道德观念到行为准则及生活方式等等,“海外华人艺术”形成了新的文化生态学,也生成了具有新的文化特质的艺术方式与现象。9月15日,第三届海外华人艺术家邀请展“别处/此在:海外华人艺术抽样展”在何香凝美术馆展出,参展艺术家、评论家、独立策展人,以及国内知名美术馆、美术院校专家学者,共聚何香凝美术馆,共同关注海外华人艺术现象,向观众解读海外华人艺术的故事。

全球化当下的“求同存异”

“别处/此在”,作为此次海外华人艺术抽样展的关键词,在策展人、中央美术学院教授王璜生看来,是对海外华人的生存经历、精神状态和身份问题的一种描述:海外华人“特殊”的身份文化背景——“别处”,在全球化的当下中表现出个性化的作为——“此在”。展览抽样调查有着多重文化身份的海外华人艺术家,并试图用社会学、文化史和艺术史的多重视角看待海外华人艺术流变和身份转换的过程。

“抽样”,意在对三类不同成长经历和不同年龄段、有着多元文化背景的海外华人艺术家进行抽样研究与展示。此次展览以综合视角关注艺术家的文化身份、创作观念和表现手法,并分析取样、展示研究这些有着特殊生活经历的华人艺术家,探讨他们的思想特征与个人化的艺术表达。

三代华人艺术家“情怀”抽样

展览分为三个部分。

一是主要集中在1980年代左右移居海外的艺术家,他们经历了中国社会的结构转型,也对曾经的成长和历史有着较深沉的记忆。作为上世纪五六十年代出生在中国,后移居海外定居、学习、发展的艺术家,他们对文化记忆与文化身份、社会现实与国际遭遇、历史与边界等问题高度关注与敏感,“隐匿的记忆”可能成为挥之不去的隐喻及表达。

二是较早定居海外的第二代华人艺术家,他们从小就生活于别处即我家的现实环境中,在一种海外与家庭杂驳的文化中生成了自己独特的情感系统、认知系统及艺术的表达系统。“艺术家在精神世界中追溯身份的本源问题,又在艺术创作中表现‘杂驳的情怀’”,王璜生说。

三是1980年代左右出生,在海外具有较丰富的学习经历,并在当地生活、工作和从事艺术创作,在当代艺术方面有一定关注度的年轻艺术家。这些艺术家是全球化背景中的新青年,随之而来的是身份的流动和不可定性。参展艺术家奚建军认为他们是“狂欢的游走”。

为华人艺术家 提供交流平台

何香凝美术馆多年前就推出了关注和扶持“海外华人艺术家”创作的常设性项目,连续举办了两届“海外华人艺术家邀请展”,为海内外华人在当代艺术创作和艺术理论上的交流与讨论提供一个平台。今年,何香凝美术馆举办“别处/此在:海外华人艺术抽样展”,展览聚焦于海外华人艺术家的身份与创作问题,以社会学抽样式的工作方式,对18位海外华人艺术家,及跨度长达40年的移居、学习、创作历程进行展示、研究、分析。展览研究小组对18位参展艺术家海内外的学习经历、生存状态、创作脉络、与文化政治现场进行了调查挖掘、取样追踪、采访对话与学术研究,成为了“华人身份与艺术形态抽样调查”的重要文本。