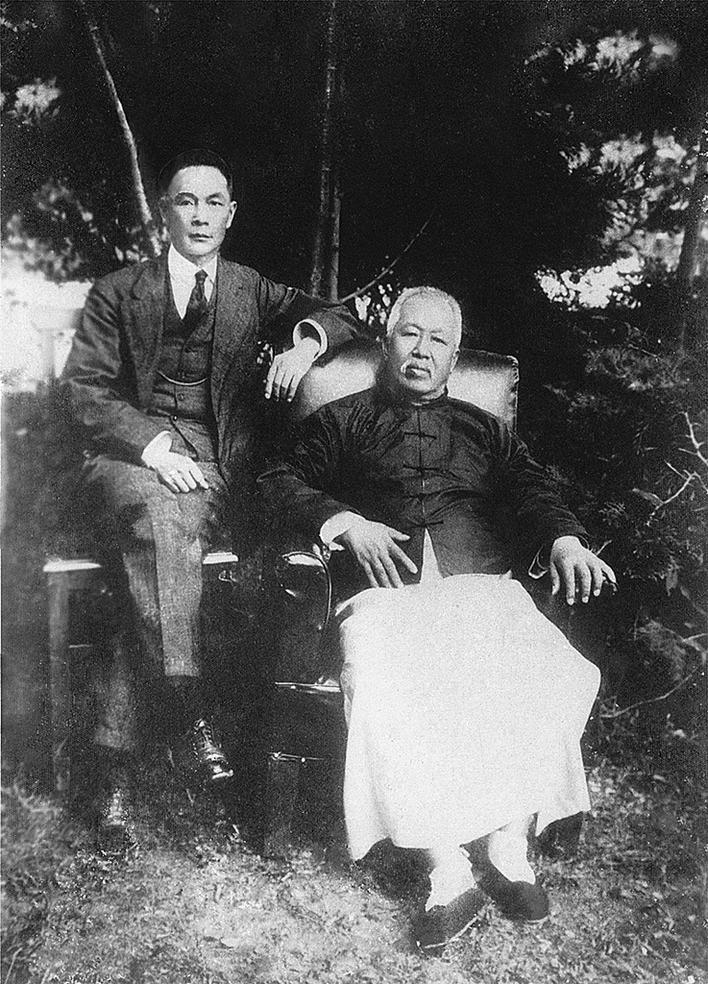

凌道扬(左)与康有为

上世纪20年代植树留念

绿意葱葱的香港中文大学

红瓦绿树、碧海蓝天——青岛

考察崇基学院新校址

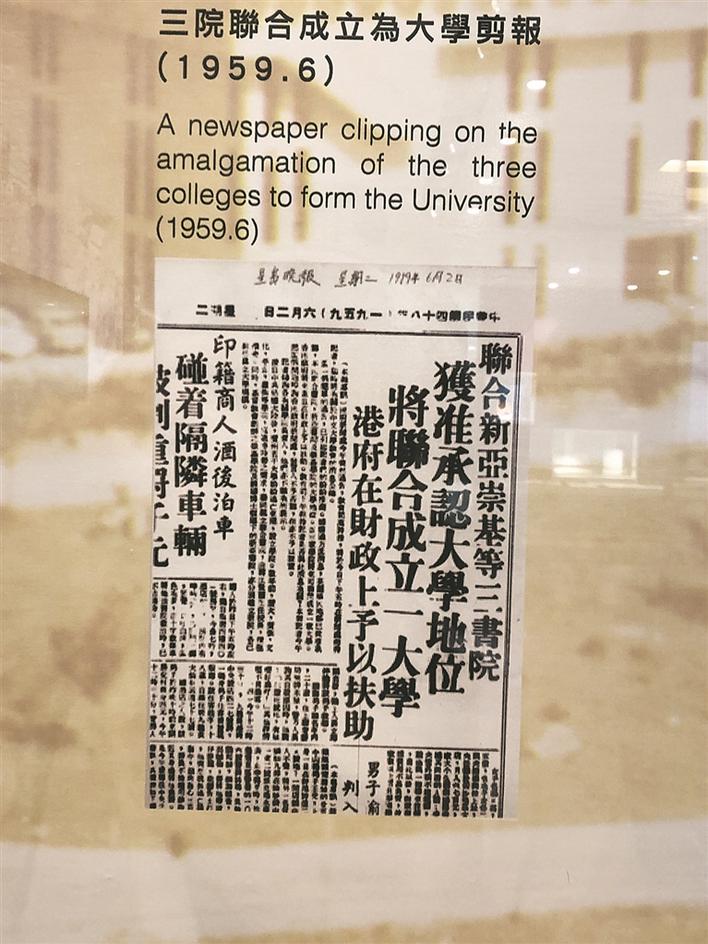

三书院联合成立为港中大剪报

美丽无比的南京中山陵

(上接A07版)

践行“森林救国论”

首倡设立植树节

我国首部《森林法》是何时颁布的?首次倡议设立植树节的是谁呢?又有多少人知道最初的植树节是在清明节这天?究其背后的因缘,我们看到了凌道扬、黎元洪、孙中山的身影……

彼时清廷派出的留学生,无不担负着寻求富国强兵之路的使命。数年后,这些留学生学成归国,拼尽一生只为救祖国于危难之中。其中有人奔赴前线,在中法海战、甲午海战中为国壮烈牺牲;有人利用所学专业知识技能,成为中国铁路、通讯、矿业的开山鼻祖;有人立足国计民生,为教育、医疗、外交奉献终身。凌道扬亦然。

留学5年,凌道扬思虑良多:中国是森林资源贫乏的国家,由于长期封建统治,加上战争和乱砍滥伐等严重破坏,兼之帝国主义掠夺,到20世纪初,森林覆盖率仅占国土面积的8%,以至于水土流失严重,水灾旱灾频发。

1915年,抱着“森林救国”的思想和热忱,凌道扬决心归国。这一天,他已经等了太久。走出国门的时候,这儿是清廷;归国的时候,这儿已成北洋政府。然而,祖国依然苦难深重,重山复岭、濯濯不毛。在积极争取当局认同和支持之后,他开始践行自己提出的“森林救国论”,致力于森林科学研究和宣传普及工作。

凌道扬一度供职于北洋政府农商部山林司。1916年,其所著《森林学大意》由商务印书馆出版,成为民国林业研究和林业教育史上最早的林业科学学术著作和教科书之一。在书中,凌道扬提出“森林实施方法之建议”,包括注重教育、因势利导、政府提倡三方面。显然,政府提倡为重中之重。与此同时,他应当时的大元帅黎元洪之邀,参与中国有史以来第一部《森林法》的制定,因此被誉为我国林学界的泰斗。随即,北洋政府颁布《森林法》,其中对公有、私有森林的备案,地方官的权责,保安林的编入、解除办法,官荒山地的承领办法都有详细规定,对林业法治化管理具有划时代的意义。

有了政府层面的《森林法》,还需要民间力量。留学期间,凌道扬曾多次参加植树节活动,他认为,中国也需要政府设立植树节,让全体人民在这一天行动起来。于是,他与北洋政府农商部佥事韩安、金陵大学农林科创办人裴义理等一道上书当时的北洋政府,提出了设立中国植树节的构想。凌道扬主张以每年清明节为“中国植树节”,得到北洋政府采纳,并于1916年实施。

马不停蹄,次年凌道扬发起创建了中国第一个林业科学研究组织——中华森林会(后易名为“中华林学会”),该会宗旨包括提倡森林演讲,筹办森林杂志,提供林学咨询,建设模范林场,凌道扬被理事会推举为首任理事长和中华林学会第二、三、四届理事长。百年来,该会始终在林学研究中发挥重要作用。

因受天灾战乱影响,植树节渐渐流于形式,直至再度兴盛,则与凌道扬交好孙中山有关。一切还得从凌道扬协助孙中山拟定《建国方略》《三民主义》中农林发展规划一事说起。其时,历经“二次革命”“护法运动北伐”失败,孙中山立志著书立说以启民智。作为学贯中西的农林学家,凌道扬应邀参与《建国方略》中“实业计划”部分章节的写作,并将其林学思想、农学思想及水土保持理念融于其中。凌道扬的“森林救国论”及其对林业的无限热忱极大地影响了孙中山,孙中山在《三民主义》等著述中都采用了凌道扬的治林观点。正因孙中山对林业发展的推崇,1925年3月12日逝世后,南京国民政府为纪念孙中山,将植树节改为每年3月12日。

随后,在凌道扬等人的推动下,国民政府把孙中山陵墓所在地——南京紫金山划为中央模范林区,期间由凌道扬担任管理局局长。每年造林二三百万棵,把昔年的荒山野岭变成了近百年来闻名中外的风景区。

1979年2月,第五届全国人大常委会第六次会议决定,将每年的3月12日定为中国的植树节;1981年,在中国改革开放总设计师邓小平的倡仪下,第五届全国人大第四次会议通过了《关于开展全民义务植树运动的决议》。1992年1月,邓小平再次巡视深圳经济特区,并在仙湖植物园种下了一棵高山榕树。

2007年7月12日,中国林学会成立90周年纪念大会在人民大会堂举行。“我们向那些为林学会的创建,为林业科学事业作出历史性贡献的凌道扬等已故的老一辈林业科学家,表示深切的怀念”——这是中国政府对开启我国近代林学发展新纪元的先驱者最深切的缅怀。

迎来了黄金时代

打造青岛“理想园”

从教、从政多年的凌道扬终于等到抱负全面施展那一天——青岛主权收回,他在这块“试验田”上尽情驰骋。短短几年,他便使青岛绿化怡人,还重挫日本人锐气、掌握宣传舆论重要阵地、举办各类体育竞赛。美丽青岛还吸引其广东同乡康有为晚年定居,两家成了邻居。

1922年,美国人在上海办的英文报纸《密勒氏评论报》展开了一次“中国当今12位大人物”问卷调查。在195位候选人中,凌道扬获得高票,蒋介石、周作人、郁达夫、戴季陶等只能望其项背。凌道扬的影响力,由此可见一斑。

同年12月,中国政府收回青岛主权,凌道扬出任中日“鲁案”善后督办林务委员,直接介入与日方交涉,确保本国利益最大化成为凌道扬最大的目的。日本谈判代表提出中方补偿林木损失费折合银圆36万余元,凌道扬一方据理力争,将其核定为15万余元,不足日本要价的42%。后以日本在青岛8年所获盐利相抵,达成互不赔偿之协议,为完整地收回青岛主权争取了主动权。

凌道扬出任青岛农林事务所所长后,全面规划了青岛林业管理与发展之路。他主持制定一系列加强和保护园林绿化的规章,为了扩大造林面积,还恢复了李村苗圃,每年植树节前无偿分给乡民种植。据载,1923年青岛全市造林228.6亩,植树132330株;1924年造林109.83亩,植树125900株。同时,凌道扬编练林警队,组织40名林业警察巡查保护森林。期间,寓青日本木材商唆使日本浪人盗伐树木。凌道扬对其制裁毫不留情,组织林警抓捕了50多人,日本驻青岛总领事森安三郎不得不出面协调、具保。这一举动,重挫日本人在青岛的嚣张气焰。

执掌青岛农林事务期间,凌道扬从造林、保护、采伐等全方位规划了青岛的林业发展之路,并把青岛的林业和六个公园结合起来,进行合理改造,对公众开放。同时,他还迎来了学术成果大丰收,先后出版了《森林与水灾天旱之关系》《造林浅说》《中国水灾根本救治法》《中国农业之经济观》等著述。此外,凌道扬与高秉坊一起买下日本人星野米藏名下的英文报纸《青岛晨报》,创办了中文版《青岛时报》和英文版《青岛泰晤士报》,牢牢掌握宣传舆论主动权;发起成立“万国体育会”,建造露天体育馆,组织开展各类体育竞赛,其妻子陈英梅还组织了女子体育俱乐部;青岛大学创办,凌道扬兼任农林系教授。

爱国救国理论更多地与现实接轨,落到了实处,青岛俨然是一个“理想园”,假以时日,相关经验一定能得到全国推广——凌道扬的爱国之心得到满足,他多希望能凭借自己和众多爱国者的努力,改变祖国积弱积贫的面貌。

1925年,凌道扬一家结束了租房生活,在福山支路8号建造了一座院中种满佳木的小楼房。在其一生中,这大概是最美好的一段时光。繁忙之余,凌道扬喜欢与妻子一起打网球。陈英梅是我国第一位女体育教师,和凌道扬一样有着留学经历,夫妻二人可谓是琴瑟和鸣。说起对体育的热爱,这跟凌道扬留学期间有关,他曾参加耶鲁大学体育代表队,还曾与世界网球冠军对垒。

当时,凌道扬的邻居正是康有为,两家均来自广东,往来频繁。康有为形容青岛“红瓦绿树、碧海蓝天”,其中的绿树与凌道扬密不可分。

1928年5月3日,济南惨案发生,随后日本再度占领青岛。凌道扬一家六口不得不匆匆逃离青岛,随后辗转于南京、广州、成都、重庆、兰州等多地。就在其担任广东省建设厅农业局局长期间,陈英梅于1938年日机轰炸广州中不幸罹难。那是凌道扬有生之年最为黯淡的一段日子:国不国、家不家,民不聊生。

次年,凌道扬奉调国民政府黄河水利委员会林垦设计委员会,任执行委员,主持黄河上游水土保持实验和西北建设工作。经过3年勘查,他认为:水土保持为西北建设之根本大计。凌道扬发表论文《水灾根本救治方法》并大力推崇水土保持理论及工作,推动西北水土保持实验,大力促进黄河上游水土保持工作等。“水土保持”一词不胫而走,就连美国的《保土杂志》也因此易名为《水土保持杂志》。

崇书尚文办教育

中华文化扎下根

凌道扬认为,树木关乎国计民生,树人关乎国富民强,因此,他一生怀抱林业救国理想,教育兴国理念,表现出一代知识分子的家国情怀和使命担当。从半殖民半封建社会到了殖民地之后,凌道扬在香港意识到了中华文化的重要性——不能让这片殖民地忘了根本。为此,他大力推崇中文教育,并创办香港中文大学。冥冥中注定的缘分,2014年,香港中文大学深圳校区落户凌道扬的故乡——龙岗。

由于中国林业科学发展严重滞后,凌道扬归国后一直十分重视林业教育对于振兴林业的重要作用。他认为“十年树木,百年树人”,不仅重视农林事业,而且积极投身于教育事业之中,多年来在金陵大学、青岛大学、国立北平大学农学院、国立中央大学等多所高校任教职。

60岁那年,凌道扬退休,携第二任妻子、亦为体育教师的崔亚兰定居香港,任香港教育委员会委员,参与创建崇基学院。

阅尽沧桑的老者,面对完全放弃中文教育、全盘西化的香港,有何想法?1955年2月1日,凌道扬出任崇基学院第二任院长,在就职典礼上,他发表主题演讲:《我们,冲击的使命》。他认为,立于作为英国殖民地的香港,学院的使命是发扬博爱、和平精神,以挽救人类危机;保存中国文化,以沟通中西,对人类进步作出新贡献。

凌道扬全身心投入新校址建设,并邀当时的港督葛量洪共同主持学院第一届毕业典礼,说服政府将新界马料水村10英亩的土地拨赠崇基学院,在当地兴建火车站(今大学站)。1956年底,新校址建成。凌道扬任职期间,崇基学院修建图书馆,不仅收藏本国书籍,也广泛搜罗欧美古今名著;立足林业“老本行”,积极倡议全校师生大力植树、美化校园;奖励学术研究,学校教授在教导学生同时从事著作,鼓励沟通外国文化、促进中西文化交流。

完全西化的香港被打开了一个口子,当局出于政治上的原因,在教育方面不但没有给予中文学校足够重视,反而出现破坏中文教育的现象。除了崇基学院等少数中等学校外,中学以上的中文教育在香港几乎没有多大发展,而大量中国学子却在此时涌入香港。私立中文学校犹如雨后春笋般建立,全港仅有香港大学一所高校,在这种时代背景下,社会各界迫切呼唤创立一所中文大学。

1959年,新亚、崇基、联合三家中文专业学院院长组织成立“香港中文专上学校协会”,凌道扬担任主席,向香港政府争取成立第二所大学——“以中文为教学媒介的大学”。毫无疑问,香港政府对此充满戒心,害怕出现类似新加坡华侨创办南洋大学终演变成反殖民主义大本营的现象。面对重重困难,凌道扬等人不断努力争取,最终取得英国富尔顿勋爵支持,于1959年10月成立香港中文大学筹备会,凌道扬担任筹备会主席,并以此身份推动香港中文大学创建。

由崇基、新亚、联合三所书院组成的香港中文大学,有一个普遍解释是:“中文即是指中国文化,故此,中文大学是指传扬中国文化的大学。而香港中文大学特殊之处在于,它是“专门为了一个特殊的使命而努力,简而言之,香港中文大学是把中国文化的境界融合到各学科的大学。”这在香港面临全面西化的背景下,香港中文大学肩负起了传承中国传统文化的历史重任。

正所谓功成不必在我,功成必定有我。1963年10月17日,香港中文大学正式落成,75岁高龄的凌道扬婉谢一众挽留,功成身退。据《凌道扬传》作者刘中国回忆,凌道扬的孙子凌显文接受采访时透露了一个细节,鉴于凌道扬对香港教育作出的卓越贡献,港督曾拟请英国皇家授予爵士头衔,但被凌道扬拒绝,原因便是——他不愿意放弃中国国籍。(下转A10版)