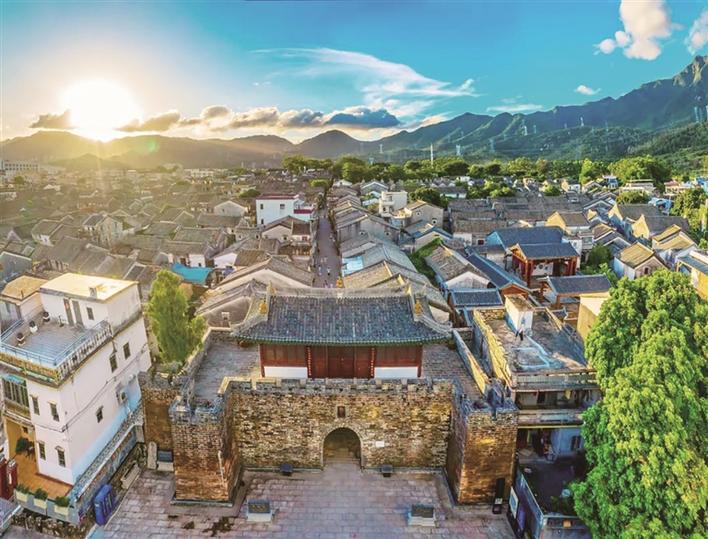

大鹏所城。大鹏新区供图

本报讯 (深圳侨报记者 张译文 通讯员 唐颖) 近日,由广东省文化和旅游厅指导,广东省古迹保护协会、广东省规划师建筑师工程师志愿者协会联合举办的“2020年度广东省文物古迹活化利用典型案例推介活动”终评结果公示,大鹏新区大鹏所城活化利用项目入选。

据了解,从上个月开始,由广东省文物局、省古迹保护协会、省三师志愿者协会共同组织专家开展了项目终评会议,选出15个项目作为“2020年度广东省文物古迹活化利用典型案例”。除大鹏所城活化利用项目成功入选外,广州杨匏安旧居活化利用项目、佛山碧江古建筑群活化利用项目等14个项目也成功入选。

大鹏所城活化利用项目是深圳唯一上榜的项目。大鹏所城始建于明洪武二十七年(公元1394年),是我国目前保留较为完整的明清海防军事所城之一,是深圳目前规模最大,保存最为完好,保护级别最高的历史遗产,深圳别称“鹏城”即源于此,也是深圳国家级重点文物保护单位。

大鹏所城通过多种活化利用方式将其“盘活”,所城在维系社区居民原有生活方式的基础上,立足文化交流展示、特色旅游产业、生活服务配套,把所城划分为明清海防主题展示区、非遗文化体验区、创意鹏城展示区、特色民宿体验区、特色美食体验区等10个主题功能区。并将21处重点国保文物本体建筑作为文博展示空间,讲述大鹏前世今生的故事。未定级不可移动文物建筑主要作为特色文化产业培育空间,在原真风貌基础上注入新鲜产业,促进活化利用。非文物类建筑主要用于一般商业、公共服务设施。

此外,大鹏所城以多元文化交融为切入点,主打“大鹏风情居”“大鹏民间味”“大鹏烟火气”等特色度假体系,立足“商业+生活+景观”推出消费体验式、复合文化型、网红潮流类等多元业态,为游客与1万常住居民营造出一个开放混合的文旅街区。

本次评选的典型案例在保护文物本体的基础上对文物资源加以合理利用,生动地诠释出广东省内文物古迹活化利用的亮点和创新点,尤其是在社会力量参与共建共享、管理模式创新、促进公众参与、带动乡村振兴和打造区域文化品牌等方面卓有成效,为文物古迹保护及活化利用提供了丰富的经验。

相关新闻

大鹏新区“非遗周”展现文化遗产新活力

本报讯 (深圳侨报记者 张译文 通讯员 孙文杰 简嘉丽) 近日,第三届深圳非物质文化遗产周大鹏新区会场在大鹏所城启动,现场演出大鹏新区本土省级非遗项目大鹏山歌、区级非遗项目大鹏婚俗,以及昆曲、京剧、粤剧等传统非遗代表性项目。接下来的一周,大鹏新区将通过“演、展、讲”等丰富多彩活动形式,展示非遗技艺,传承非遗文化,体现非遗魅力。

本届大鹏新区“非遗周”以大鹏所城文化旅游区为核心区域,同时覆盖下辖3个办事处及新区中小学校,内容以非遗演艺为主、非遗展示和非遗传承为辅,穿插非遗互动体验,以促进非遗文化传承与发展,让非遗“活起来”“走出去”。

其中,“演”即举办具大鹏本土特色的非遗活动展演、展示和体验,邀请居民参与非遗现场教学互动,穿插有奖问答,加深本土非遗认识。“展”即组织技艺、民俗等特色大鹏非遗项目,组办“非遗古街集市”一条街,开展非遗现场制作教学、成品静态展示,辅以多样化非遗文化遗产项目展示。“讲”即选取新区代表性非遗项目,面向中小学生、社区居民开展传统技艺教授等有关实践活动,包括疍民过年习俗(舞草龙)项目扎龙、舞龙等传承教育活动,以及非遗舞蹈编创传授等。

大鹏新区是深圳的“文化之根”,拥有珠三角最早的人类活动遗存——咸头岭文化遗址,也拥有全深圳3个国家级重点文物保护单位中的2个,其中的大鹏所城,更是深圳简称“鹏城”的由来。新区一直高度重视非遗文化的传承与保护工作,目前拥有18个非遗项目,其中省级4个,市、区级14个。今年,新区选送的以省级非遗项目“舞草龙”为创作元素编排的非遗舞蹈,被评为广东省“非遗进校园”十大精品案例。接下来,新区文化广电旅游体育局将深入挖掘大鹏文化遗产精神,为文化事业发展注入新内涵,努力探索传承发展新路径,促进新区“文旅”融合工作深入开展,为广大游客提供更好的旅游体验。