展览现场。

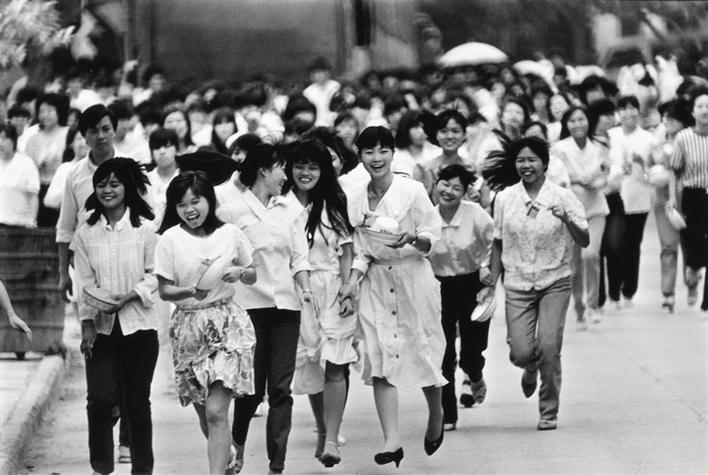

在制造业工厂工作的外来女工。

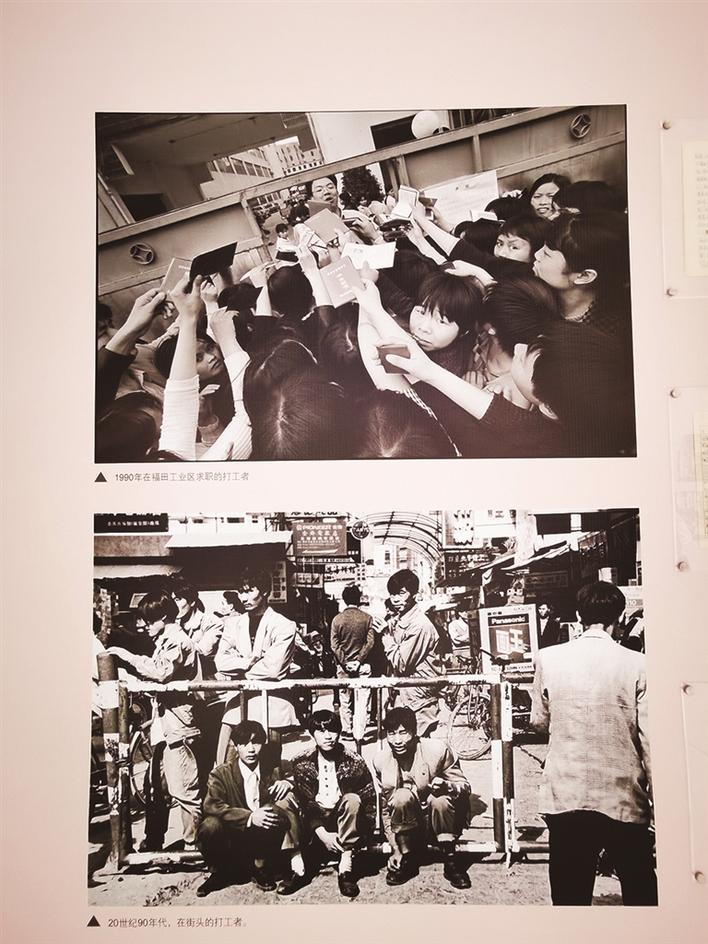

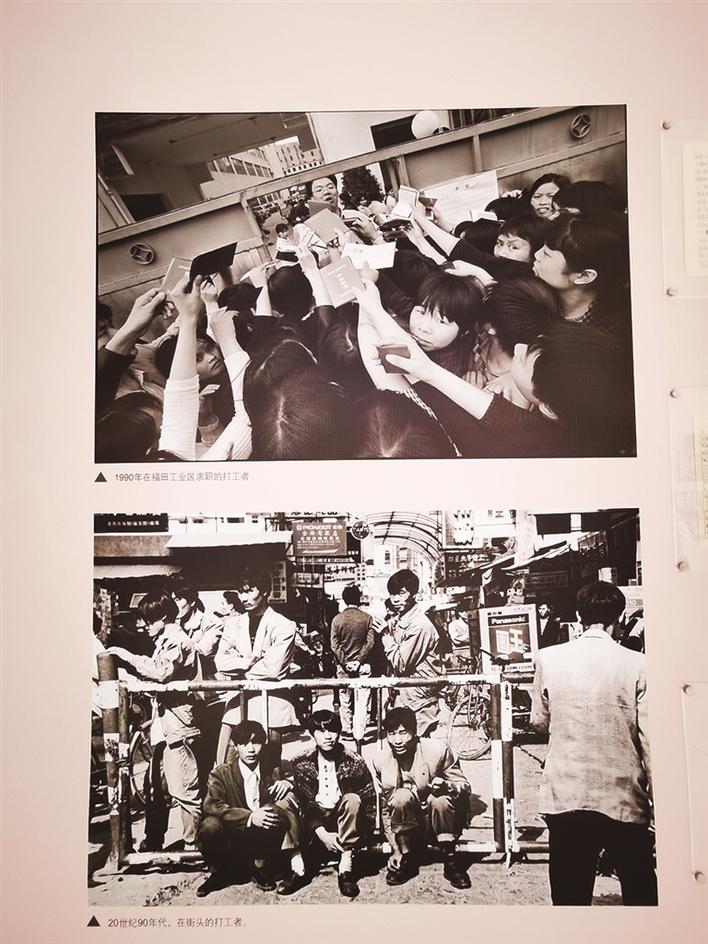

1990年在福田工业区求职的来深建设者。

20世纪90年代,在街头的来深建设者。

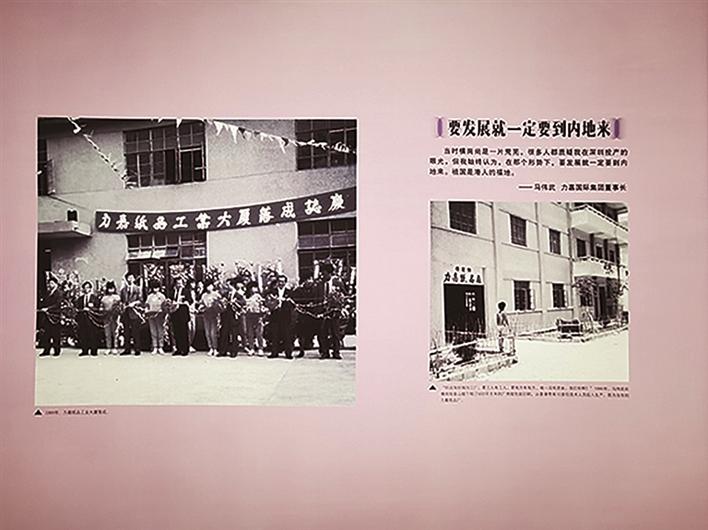

1989年,力嘉纸品工业大厦落成。

深圳侨报记者 谢青芸 文/图

改革开放以来,深圳吸引了来自五湖四海的建设者,每一代人怀揣梦想,演绎着一个又一个平凡而精彩的奋斗故事,共同为这座城市增添魅力、书写传奇。8月10日,“追梦——我和深圳的故事”展览在深圳博物馆历史民俗馆展出,展览通过个人拼搏奋斗的历程揭示追梦者的奉献与城市蓬勃发展的内在联系。

展览以“致敬每一位追梦人”为主线,运用以小见大、以人见事、以事见史的叙事手法,选取了基建工程兵、港商、打工者、特区干部、创业创新者等代表性群体来深圳追梦、筑梦、圆梦的奋斗历程,反映历代建设者敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的精神,汇聚了深圳人恢弘年代的集体记忆。

一支特殊的基建队伍

在展览第一部分“一支特殊的基建队伍”讲述基建工程兵的故事中,展示了1979年底到1983年,两万多名基建工程兵先后从全国各地奔赴深圳,支援特区建设的场景,他们从天津、上海、鞍山、沈阳、西安等四面八方来到深圳。展览中提到,“起初人们有几分怀疑,这么年轻的娃娃兵,能够建起房子吗?”后来他们用铁锤、泥抹子、刮灰刀“筑”就了一段激情燃烧的岁月。其中,在清理布吉河的过程中,战士们忍着恶臭,虽然被蚂蟥、蚊虫叮咬,也要下到河里,工具不够就用脸盆和竹筐把污泥和垃圾运出去,有战士被熏得晕倒了,被扶到安全地带,清醒了又接着干。后来,人们对这些基建工程兵刮目相看,感叹“这支队伍确实能打硬仗!”

跨过罗湖桥的港商

改革开放初期,还未回归祖国怀抱的香港同胞最早来到深圳投资办厂,满怀激情地在这片土地上投资兴业,成为建设经济特区的一股重要力量。在展览第二部分“跨过罗湖桥”的那一批港商中,展示大批港商来深圳投资的情况,包括深圳侨商会永远名誉会长、香港达成集团、佳宁娜集团董事局主席马介璋,深圳侨商会名誉会长、力嘉国际集团董事长马伟武,观澜湖集团创始人朱树豪等,敢想敢干的他们在成就自身的同时也推动了深圳经济特区的建设和发展,他们不仅投资兴业,更饱含家国情怀,投身祖国公益事业,回馈社会。

打工仔打工妹的酸甜苦辣

深圳经济特区开创时期,无数青年带着梦想与激情,告别家乡,来到深圳逐梦。展览第三部分“打工仔打工妹的酸甜苦辣”中,使用具有浓郁年代感、生活气息的老照片,集中展示打工仔打工妹写给亲朋好友的书信、明信片等,讲述了来深建设者奉献青春岁月,伴随深圳共同成长的故事。

敢闯敢试的特区干部

深圳经济特区建设初期,对人才充满渴望,一批干部人才,或调入、或自荐、或招聘,踏上这片热土,他们从此俯身耕耘、尽显其能,在各个领域闪闪发光。展览第四部分“敢闯敢试的特区干部”提到,深圳专门将滨河、园岭、通新岭等地方的房子分配给干部居住。当时招聘来的干部到市里开介绍信,常常是一手拿行政介绍信,一手拿住房介绍信。由于当时房间住满了人,后来的人只能住在客厅里,被为“厅长”。特区火热的建设还吸引了众多干部毛遂自荐来到深圳,《春天的故事》《走进新时代》等歌曲作词人蒋开儒提到,“最初找工作时,我没有文凭,只带了一张‘全国歌词’大赛第一名的奖状,老板只说了一句‘没文凭有水平也行’,就把我留下了。”

一米柜台和街边商铺

作为创新创业创意之都,展览第五部分讲述的是摸爬滚打的创业创新者的故事,他们中有的站在小小的“一米柜台”和“街边商铺”,也有的向科技高峰发起冲击。华强北“一米柜台”老板杨庆18岁来到深圳,经人介绍在华强北卖硬盘,拿着850元工资的她每天只花10元钱,每天第一个进商场,必须比别人快一步……8个多月后,杨庆租下一个档口。再后来,杨庆根据市场需求转型升级,开起了属于自己的工厂,经营一体机电脑,日营业额上百万元。同样义无反顾、投身深圳创业大潮的还有深圳市工商联主席、研祥智能科技股份有限公司创始人陈志列,1993年,他和四个朋友组成团队,创办研祥集团,他总是为大家打气:“这可是我们研究生的发祥地呀!”公司的名字“研祥”也是由此而来。

值得一提的是,展览最后还用巨幅展墙拼接“追梦人”字样,以百张笑脸照片致敬建党百年,延伸设置“深圳,我想对你说……”观众留言墙和“留存深圳记忆”征集墙,激发观众讲述“我和深圳的故事”的欲望和热情。

观展小贴士

展出时间:

8月10日至10月10日

展览地点:

深圳博物馆历史民俗馆

(市民中心A区)一楼中厅