第五届深圳民间工艺精品展落幕

看多种非物质文化遗产作品 体验民间文艺盛宴

版次:Q16来源:深圳侨报 2021年11月15日

活动现场。

面塑《红军飞夺泸定桥》。

棉塑《舞狮颂中华》。

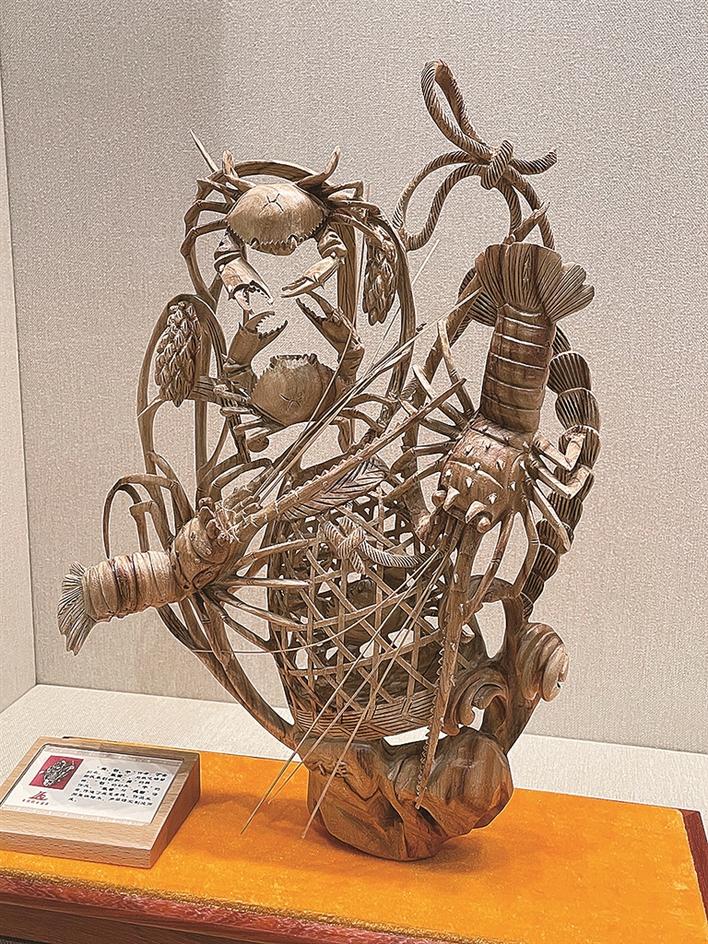

木雕《闯、创、干》。

手指书画《太行怀古》。

深圳侨报记者 伍思晗 文/图

今年的民间文化周活动市区联动在全市各区设主、分会场共举办21项活动,为市民带来一场丰富的民间文艺盛宴,而作为本次活动重头戏的“第五届深圳民间工艺精品展”于近日圆满落幕,令市民朋友深度感受了非物质文化遗产的魅力。

“第五届深圳民间工艺精品展”在深圳博物馆古代艺术馆4号展厅展出。该展览是2021深圳民间文化周暨深圳市第十五届客家文化节系列活动的重要内容,由中国民间文艺家协会、广东省民间文艺家协会指导,深圳市文学艺术界联合会主办,深圳市民间文艺家协会、深圳博物馆共同承办。

本次展览集中展示了深圳民间文艺家近年来创作的优秀作品70件(套),亮点纷呈,具有典型的时代精神和深圳特色。展览品种全、技艺高、材质多,涵盖陶瓷、嵌瓷、陶艺、泥塑、面塑、錾刻、篆刻、彩书木刻、木雕、核雕、玉雕、皮雕、刺绣、抽纱、棉塑、旗袍、剪纸、剪影、手指画、烙画、内画、麦秆画、麦金画、树脂画、瓷板画、金属工艺、花丝工艺、宝石镶嵌、古琴制作等30多种类,多姿多彩、蔚为大观。当中,既有国家级奖项获得者和国家、省、市级工艺美术大师及非遗代表性项目传承人的精心之作,也有青年新锐艺术家的佳作。有的聚焦中国共产党成立100周年等重大题材,如国家一级美术师梁冰创作的雕塑《胜利大营救》,描述了在1942年,广东人民抗日游击队机智地营救困留香港的大批文化人士和民主人士这一事件,曾获广东省美术作品展银奖;有的匠心独具,如省级工艺美术大师秦宪生的木雕《百花篮》,运用多层次镂通雕结合高浮雕、立体雕等技艺,呈现通透、繁复的生动形象;中国工艺美术大师黄伟雄及龙岗区非遗传承人黄溢琳师徒共同创作的粤绣(珠绣)作品《梅姿竹影戏锦鸡》不仅展示了精湛的刺绣技艺,更表达出技艺后继有人。融合了优秀传统文化和深圳创新精神的民间工艺精品,为观众带来了别样美的享受。

为增强展览的互动性,展览期间每个星期日下午,主办方将组织多位知名民间艺术家在深圳博物馆古代艺术馆3号展厅展示传统手工技艺,并向参与互动的幸运观众赠送精美礼品。多位民间艺术家在现场展示剪纸、鼻烟壶内画、手指书画、棉塑、画塑等传统手工技艺。艺术家一边演示,一边耐心讲解,让更多市民朋友感受艺术的魅力。

相关链接

民间艺术家现场展示看点多多

田氏剪纸

田氏剪纸发源于陕西省宜君县。宜君剪纸发展于唐、宋,兴盛于明、清。新中国成立后,宜君剪纸的影响逐渐扩大到国内外。田氏剪纸作品构图大胆洗练,刀法明快,无论是人物还是动物、花卉都给人以一种拙中藏巧的余韵,作品画面大多喜气洋洋,并透出一股原始的清新。

一帆内画

“鼻烟壶内画”始自明末清初,自清朝乾隆时期最盛,分为京、冀、鲁、粤四大流派。内画艺术最吸引人的地方在于它是在鼻烟壶内壁采用特制的变形细笔反向绘画,有人物、山水、花鸟、书法等各种题材。诞生时间只有两百多年,却具有极高的艺术价值。

手指书画

指画又称指头画、指墨画。中国手指书画的构架是以中国画笔墨结构的元素为基础,最重要的是“指头”功夫。在表现形式和内容上都能体现出民族文化精神,更能贴近“天人合一”的艺术法则,与尊重自身生命的哲学精神相统一。

棉塑

棉塑是以棉花造型和成坯,再以针线经手工缝制、塑造、抽搐、刺绣、绘染、定型等多道复杂工序,辅以不同装饰、服饰于一体集成的软雕塑。第四代传承人罗晓琳在继承传统手工技艺的技巧上创作了“敦煌系列”人物系列:《菩萨与弟子》《飞天乐舞》、《吐蕃公主》、《客家女》。