龙城广场:

深圳东部中心的文化地标

版次:A04来源:深圳侨报 2024年08月05日

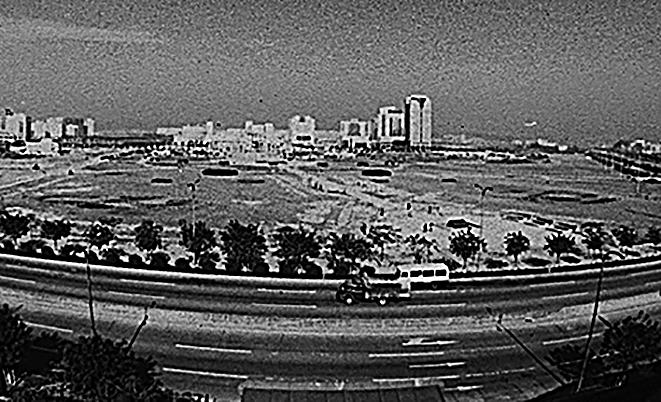

龙城广场。李凯摄

龙城广场建设现场。钟致棠摄

第二届全国舞龙锦标赛。钟致棠摄

龙城广场由区政府投资兴建,于1995年规划,1996年6月筹建,1997年6月建成使用。该广场建成时占地面积15万平方米,是当时全国第三、华南地区最大的综合性文化广场。1998年,龙城广场被评为“广东省首届十佳文化广场”;1999年,被评为“建国50周年广东省十大标志性建筑”;2009年,被评为第三届全国特色文化广场。

龙岗融媒记者 沈荣 欧阳玉美

阳光灿烂的日子里,每一次站在龙城广场,在传统与现代的景观交织中,总能感受到一股文化与历史的气息扑面而来。

正对广场,向南望去,深圳地铁3号线穿城而过,龙岗文化中心、深圳·红立方、万科购物中心、甲级写字楼以及高端住宅小区相连排开,一个云集多种业态的大规模城市综合体跃然于眼前。

这里,是极具传奇性和代表性的深圳东部文化地标,亦是无数龙岗人的记忆坐标。30年来,它将人们的事业主场、文化生活与情感世界连接得严丝合缝、浑然天成。30年来,以龙城广场为原点和开端,全区的文化篇章开始拓展和腾飞,三十年间累累硕果,呈现出繁荣多彩的人文气象。

“媲美意大利威尼斯市政文化广场”

龙城广场是一项集文化、娱乐、集会、休闲于一体的民生工程,其建设初衷是为了保障和丰富来深建设者的业余生活。

1994年,时任区人大常委会主任的廖寿伦带领人大班子去外地考察,发现肇庆牌坊广场不仅规模宏大,而且人气非常旺,不少居民一到晚上就聚在一起看电影、搞活动,大大提高了幸福感。当时,龙岗辖区内“三来一补”企业不断扩大规模,进入了大发展时期。“我们是不是也能建设一个大广场,给来深建设者提供一个活动场所呢?”考察回来后,廖寿伦的提议得到了区委认同。“因为建区初期财政资金紧张,开始定下的计划是建一座7.5万平方米的广场,但最终考虑到辖区数十万来深建设者的休闲健身需求,我们还是咬牙坚持增加一倍的面积。”廖寿伦回忆。

1996年龙城广场开工建设,1997年6月建成使用,占地面积15万平方米。广场位于龙岗中心城中轴线上,东至龙岗文化中心,南至龙岗大道,西至原西埔村,北至龙翔大道。规划设计由中国规划设计院操刀,采用轴线构图方式,由北至南以总体对称、局部变化的手法,形成强烈的景观序列。建成后的广场北区为市政广场,主要用于市民集会和纪念性活动,配有花坛和音乐喷泉,喷泉水面面积1083平方米,在射灯和音乐的配合下,喷泉与声、光、色有机交融;中区为下沉式音乐表演广场,主要用于各种文艺演出活动,周边耸立12根罗马柱和两条景观廊,以及一座九龙巨型雕塑,气势磅礴;南区为休闲绿地和百龙墨宝观光石阵,可供市民休息观赏之用;西区设有百报长廊,橱窗里全国各类报刊齐聚,为全区百万居民和来深建设者开辟了一个了解时政、了解家乡的阅读窗口。

“这是一座‘可与意大利威尼斯市政文化广场相媲美的广场’!”1999年10月6日,时任中共中央政治局常委、国务院总理朱镕基,时任中共中央政治局委员、广东省委书记李长春,时任广东省委副书记、省长卢瑞华,时任广东省委副书记、深圳市委书记张高丽等一行到龙岗区视察龙城广场,总理给予了这样的评价。视察中,总理了解到龙城广场自建成以来举办了多场国际国内重大赛事,成为龙岗区社会主义精神文明建设的重要阵地,极大丰富了来深建设者和当地居民的文化生活,总理频频点头,称赞“想得很周到”。

2011年,随着“三馆一城”国际招标的完成,该项目成为大运会之后龙岗区重要的城市建设项目。由于项目建设采用社会投资方式,因此,需结合建设要求提出广场及周边地区的功能及建设指标,对龙城广场及周边共299700平方米地块的法定图则进行调整。

调整后的法定图则,是对龙城广场建设的延续和深化,为打造现代文化综合体奠定了基础。

“没有围墙的剧场”

自建成以来,龙城广场便是龙岗区最具代表性的建筑地标,是举办重大庆典活动、丰富群众文化生活的绝佳之处。

1996年10月,中共十四届六中全会审议并通过了《中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》,明确提出“加强社会主义精神文明建设是一项重大战略任务、积极发展社会主义文化事业”等七大工作任务。为此,龙岗区委区政府决定,充分利用和发挥龙城广场这一重要的群众文化阵地,组织形式多样的广场文化活动。

1997年8月4日,龙城广场首场“周末文艺晚会”正式拉开帷幕,由龙岗、横岗、布吉三镇以及区机关事务局、税务局、电影公司选送的16个节目先后上演。一时间,广场上歌声飘扬、舞影蹁跹,热闹非凡。

随着活动影响力越来越大,龙岗区主动对接引入解放军总政歌舞团、广东省歌剧舞剧院等资源,赵本山、宋祖英、董文华、张也等明星大咖到场演出,盛况空前。

新建的龙城广场规模宏大、设施完备、交通便利、位置中心,节庆性也是这座广场的功能之一。

1997年6月26日,龙岗区在龙城广场举行了第二届全国舞龙锦标赛。这一活动既是庆祝香港回归祖国系列活动之一,也是广场投入使用后组织的第一次大型活动,共有来自全国14个省市的16支队伍同台竞技。作为龙岗区第一个获得“全国群众体育先进工作者”称号的王寿康仍记得,活动持续了3天,观众既有深莞惠三地的居民,也有大量来深建设者,气氛十分热烈,“比赛期间还进行了1997.71米的长龙表演,其中点睛环节邀请了世界乒乓球冠军邓亚萍参加”。继第二届全国舞龙锦标赛之后,龙城广场还先后成功举办了第二届国际摄影年会暨摄影大赛、第三届中国国际舞狮邀请赛、中国(深圳龙岗)客家文化节、龙岗区庆祝中国共产党成立79周年文艺晚会等大型活动,中央电视台、人民日报等重要媒体称龙城广场是“深圳又一道亮丽的风景线”。

在2000年前后很长一段时期里,每逢周末带家人或亲朋好友去龙城广场是当时龙岗人特别是来深建设者的时尚活动。龙岗区电影有限公司董事长曾子达仍记得,龙城广场建成后,他带领团队举办“周末电影晚会”,试映当天便吸引了6000人观影,而“周末电影”活动持续了20多个年头。其中,席地而坐看电影是当时的一道特色风景,也成为了许多来深建设者难以忘却的龙岗记忆。

多姿多彩的文化活动,让龙城广场变成了一座“没有围墙的剧场”。群众在休闲中“零距离”接触和享受区委区政府的文化成果和公共文化服务,而龙岗也在积极向上、欢乐祥和的广场文化滋润下,愈发变得精神丰厚、蓬勃发展。

龙岗文化的地标

时任龙岗区文体旅游局副局长何小培回忆,在广场规划建设之初,区委区政府根据龙岗实际,开始深度思考如何打造具有龙岗特色的广场文化课题。经过多年不懈努力,“龙与客家”这一文化精神成了龙城广场的特色文化品牌,龙文化、客家文化、广场文化成为龙岗经久不衰的三大文化主题。

漫步于龙城广场,最为引人瞩目的龙元素当属九龙巨型雕塑。它出自北京奥运会“福娃之父”韩美林大师之手。该作品主体由青铜铸造而成,近30米高的雄伟巨龙矗立在水池中央仰天戏珠,下面卧伏的八条小龙围成一圈、翘首而望,还配有灯光系统,夜间巨龙如遨游在色彩鲜艳的祥云中,九龙呼应、气势磅礴。

另一个龙元素是百龙墨宝。龙城广场建成前,区委区政府即与中国书法家协会合作,邀请当时我国最具影响力的100位名家书写“龙”字。“为了得到中国当代书画家、中国书法家协会原名誉主席启功的作品,我们前往北京‘三顾茅庐’。”何小培清晰地记得,“由于启功年事已高且已封笔,我们三次登门求字后,启功的家人最终将他之前写过的一个‘龙’字找出来赠予了我们”。经过不懈努力,最终征集了包括启功、欧阳中石、李铎、关山月等在内的100位名家的“龙”字,并集结出版印刷1997册《百龙墨宝》。

为永久保留这些珍品,由我国著名雕刻家钱绍武担纲,将百位名家书写的“龙”字印刻在太湖石、英石、黄腊石等名贵石上,汇聚成百龙墨宝观光石阵,置放在原广场南侧供游人参观欣赏。

与此同时,区委区政府积极挖掘客家文化精品,通过广场“周末文艺晚会”,赓续、展示和传播客家传统文化,先后形成了一批包括客家凉帽舞、龙岗皆歌、客家山歌、舞龙、舞麒麟等在内的特色品牌,成为了龙城广场文化的基本底色。2007年,龙岗舞龙被列入广东省非物质文化遗产名录;2007年,龙岗皆歌被列入深圳市首批非物质文化遗产保护名录;2013年,客家凉帽被列入省级非物质文化遗产名录。2011年5月23日,坂田永胜堂舞麒麟经国务院批准列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

2015年,龙城广场西南侧的西埔新居在西埔村城市更新项目中,由最初的拆除补偿变更为对老屋建筑的保留和修缮,并列入不可移动文物。西埔新居建成于1928年,占地面积6735平方米,是一座完整的有着厚重客家文化底蕴的客家老围。因与龙城广场一路之隔,修旧如旧后的西埔新居与龙城广场相互映衬,将彼此的美展露无遗。

升腾与展望

致广大而尽精微。建区之初建设的龙城广场,如今已成为龙岗区乃至深圳东部的文化地标和中心轴点。围绕这个地标和轴点,龙岗区的文化场馆与空间渐次散布、日新月异,龙城广场所蕴涵的文化精神也在这座城区继续生发和升腾。

2005年,位于龙城广场东侧的龙岗文化中心建成使用,该项目占地4万平方米、建筑面积8万平方米,3栋5层高的建筑中有高品质的大剧院、音乐厅、图书馆以及书城,能很好地满足各种大型表演以及群众对高端文艺节目的追求。

2017年12月,位于龙城广场龙雕正后方的龙城万科里正式亮相,不仅成为龙岗中心区夜间经济的新地标,还是时尚潮流集聚地。

2018年,总建筑面积近6万平方米的“三馆一城”建成,项目包括科技馆、青少年宫、公共艺术馆(含规划馆)以及深圳书城龙岗城,在完善龙岗文体设施功能的同时,将全区文化事业带到了一个全新的高度。

从龙城广场开始,龙岗区目前已拥有各式各样的文体中心、街道广场、社区广场,还有数不胜数的文化活动,助推全区文化事业迈上发展的快车道。2023年8月21日,龙岗区首个街道级文体项目“平湖文体中心”启用,布吉、横岗、宝龙、坂田、园山等多个街道文体中心也正在如火如荼建设中;深圳音乐学院作为深圳“新时代十大文化设施”之一,正有序推进,龙岗国际艺术中心也在加快建设;大运天地等特色文体项目顺利建成。中央歌剧院带来了世界经典歌剧大戏《费加罗的婚礼》《图兰朵》等,演出场场爆满;从五月天到薛之谦,从张艺兴到张杰,深圳大运中心始终沉浸在一片梦幻般的荧光之海,“深圳声乐季”“粤港澳大湾区舞蹈周”“龙岗歌剧周”等品牌活动也精彩纷呈,持续点亮城市文化生活。

为促进城区高质量可持续发展,从2021年开始,龙岗区围绕打造创新龙岗、东部中心、产业高地、幸福家园,大力实施“一芯两核多支点”区域发展战略,加快建设深圳都市圈东部文化中心和国际文体活动交流中心,积极构建“五城一廊”和“湾东超级文化走廊”,实现城区文化软实力跃升,以文化塑造城市魅力,以文化引领创新发展。近几年,龙岗先后获得“全国全民阅读示范基地”“广东省公共文化服务体系示范区”等荣誉。2022年,龙岗区文化创意产业实现营业收入2295亿元,位居全市前列,占全区GDP比重超10%;2023年,龙岗数字创意产业走廊顺利获评全市首个“国家级文化产业示范园区”荣誉称号;“2023年中国文化产业竞争力百强区指数”发布,龙岗区名列全国第三。

不久的将来,龙岗区将有机串联城区与文化交融、生态与人文交织、科教与艺术共创、时尚与文旅共生的主线,不断刷新湾区东部文化天际线。为了让蓝图更好落地,龙岗区在2021年12月成立鹤湖智库,聚集了樊锦诗、王京生、樊希安等44名权威文史专家和名家,赋能龙岗区文化事业更高质量发展。

文化是一座城市的灵魂,是城市赖以延续和发展的根基。从龙城广场到深圳都市圈东部文化中心和国际文体活动交流中心,传递的是龙岗区不变的文化雄心,更让人们看到如诗的未来。

观察眼

舞龙起 文化兴

南海之滨、湾区往东,人们总喜欢用“卧龙之岗”来形容龙岗。在这里,人们对龙喜爱有加,舞龙文化甚为深厚,成为彰显龙岗城区历史底蕴和承载乡愁的一种特殊文化符号。

舞龙备受龙岗人喜爱,或与“龙岗”地名由来有关。据《宝安县志》记载,“相传古代有一条神龙从梧桐山腾飞,飞向今龙岗锅笃潭浸泡,旋即起飞,降落于一小山冈上(今龙岗墟大王坛古榕树下),化作青烟升天。民筑坛植榕建村,以为纪念。乡民商约建墟,命名‘龙冈’,‘冈’今定为‘岗’。”

龙子蛰伏龙岗,龙岗孕育龙舞,龙舞舞出龙文化热潮。龙岗舞龙巧妙地融合武术、舞蹈、鼓乐,是独具客家特色的民俗文化活动。有人在族谱记载中发现,族人于清朝道光年间客家围屋落成庆典时,请村中舞龙队和麒麟队来庆贺。由此推算,龙岗舞龙距今约200年历史。早年,龙岗舞龙在家族中传承,后来慢慢向社会大众推广。改革开放后,龙岗舞龙逐步向竞技舞龙演变,呈现出勃勃生机。多年来,龙岗舞龙频频走出国门表演参赛,获誉无数,成为龙岗竞技体育的一张亮丽“名片”。其中,1999年,龙岗镇被广东省文化厅命名为“广东省民族民间艺术(舞龙艺术)之乡”。2007年,龙岗舞龙被列入广东省非物质文化遗产名录。

除了龙岗舞龙,同样被列入广东省非物质文化遗产名录的还有平湖纸龙舞。平湖纸龙分为九节、节节相连,表演团队由60余人组成,以狮鼓、大钹、锣作打击乐,以唢呐等为吹奏乐器,纸龙舞的内容和动作有许多种,包括“祥龙献瑞”“龙入禹门”“金龙缠柱”等造型,祈求风调雨顺、五谷丰登、国泰民安。

如今,龙岗舞龙在传承中创新,在创新中发展,为这座日新月异的现代化国际化创新型城区注入源源不断的“文化养分”,续写出了更多“春天的故事”。